5 questions au Professeur Jean-Vincent Holeindre, conférencier intervenant à la prochaine formation de l’Académie de la Mer

Jean-Vincent Holeindre est l’un des conférenciers qui interviendra lors de la prochaine formation de l’Académie de la Mer de Monaco (A2M) qui se déroulera du 1er au 13 juillet prochain. Interview.

Pouvez-vous nous présenter vos domaines d’expertise, vos travaux et vos activités en quelques phrases ?

Je suis Professeur de Science Politique à l’Université Paris-Panthéon-Assas depuis 2017, agrégé dans la même discipline, et je dirige le centre Thucydide, en référence au célèbre historien de la guerre du Péloponnèse, considéré comme l’un des « pères fondateurs » de l’étude des relations internationales.

Les recherches menées par le centre Thucydide touchent à l’ensemble du spectre des relations internationales, avec un accent mis sur les questions de paix et de sécurité internationale. Nous travaillons plus spécifiquement sur la justice pénale internationale, la stratégie militaire et disposons d’un domaine d’expertise régional sur le Moyen-Orient.

Parallèlement, je co-dirige le Master Relations Internationales de l’Université Paris-Panthéon-Assas, porté avec Sorbonne Université, ainsi que l’Annuaire français de relations internationales, publication francophone de référence dans le domaine.

S’agissant de mes recherches personnelles, je travaille sur la guerre, la stratégie en croisant la philosophie politique, l’histoire et les relations internationales. Je m’inspire d’auteurs comme Raymond Aron, qui était philosophe de formation et analysait les questions internationales avec un regard de philosophie politique, dont le recul réflexif permet d’analyser les problèmes internationaux les plus brûlants sans tomber dans le « présentisme ».

Sur quel(s) sujet(s) allez-vous intervenir lors de la formation de l’Académie de la Mer à Monaco en juillet prochain ?

Je vais traiter des grandes questions stratégiques, géopolitiques, internationales, relatives aux mers et aux océans. Notamment en quoi les mers forment aujourd’hui un espace de conflictualité. On le voit actuellement avec les conflits en Méditerranée orientale, opposant notamment la Grèce et la Turquie. Il y a également d’autres zones qui peuvent être évoquées comme la mer de Chine méridionale, où on observe un certain nombre d’affrontements entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre la Chine et le Japon.

Cependant, tout en étant un lieu de conflictualité, la mer est aussi un espace d’interdépendance; on le voit à travers l’exemple des câbles sous-marins, qui passent par les fonds marins et nous permettent de disposer de connexion internet. La mondialisation est fortement déterminée par la mer du point de vue de la haute technologie.

Autre point qui concerne cette fois le commerce international, notamment pour la Chine: le fait de pouvoir sécuriser des espaces maritimes est un élément essentiel de développement économique. On le voit à travers leur projet de reconstituer de “nouvelles routes de la Soie”, par la terre mais aussi par les mers.

En ce sens, la mer est un prisme essentiel pour analyser les problèmes internationaux, du point de vue de la conflictualité comme de la coopération et de l’échange. Quand on étudie les relations internationales, on observe qu’il y a toujours une dialectique entre la dimension conflictuelle, les tensions qui peuvent s’exprimer d’un côté, et de l’autre les coopérations nécessaires entre les acteurs, car il n’y a pas d’échanges économiques ou culturels sans un minimum de coopération.

On peut l’observer d’ailleurs dans le conflit sino-américain, où les États-Unis et la Chine sont à la fois rivaux et interdépendants au sens d’une coopération en quelque sorte nécessaire sur le plan financier, voire parfois politique. La mer est la caisse de résonance de relations internationales éminemment complexes.

En termes de sensibilisation et de formation, quel sera l’objectif de cette intervention vis-à-vis des candidats ?

Pour prolonger ma réponse précédente, c’est d’essayer de montrer que les espaces fluides comme la mer ont peut-être pris une importance plus grande dans la dernière période, du fait précisément de la fluidité des interdépendances et de la mondialisation telle qu’elle s’est développée depuis 30-40 ans. En réalité, nous sommes dans une logique qui n’est plus marquée seulement par des affrontements interétatiques classiques, encore qu’ils subsistent fortement, mais par une grande fluidité des acteurs, des formes de conflit ou encore de l’action économique. La fluidité des flux se combine à la matérialité et à la spatialité des affrontements.

Tout cela est en réalité concret et matériel : les GAFAM (aux États-Unis) ou les BATX (en Chine) n’existeraient pas s’il n’y avait pas ces infrastructures critiques comme par exemple les câbles sous-marins, ou les infrastructures réseaux.

Je voudrais sensibiliser les étudiants, les différents auditeurs au fait que l’ « ancien monde » des rivalités inter-étatiques ne disparaît pas, au contraire il rejaillit sous d’autres formes. Les affrontements interétatiques se conjugent à d’autres phénomènes comme la privatisation de la guerre, la diversification des formes économiques, l’importante croissante de la culture dans les relations internationales. Cela ne fait que rendre plus complexe, mais aussi passionnante, l’étude des relations internationales.

En d’autres termes, la mer est un peu, si j’ose dire, le reflet de la persistance de conflits anciens et réitérés, mais aussi de l’émergence de nouvelles formes de conflictualité. Il convient ici de convoquer la métaphore géologique : la dynamique des RI est sédimentaire. Des couches s’ajoutent sans que les anciennes disparaissent, quand bien même on ne les voit pas toujours. En cela, les relations internationales sont plus complexes, donc moins lisibles, ce qui rend d’autant plus nécessaire la démarche universitaire, aux antipodes du prêt à penser géopolitique et des facilités de langage consistant à diagnostiquer des ruptures à tout-va ou au contraire à affirmer qu’il n’y a « rien de nouveau sous le soleil ».

Si jamais certains candidats souhaitent d’ores et déjà se documenter ou s’instruire sur ce(s) sujet(s), avez-vous quelques conseils de lecture à leur donner ?

Je conseillerais l’ouvrage d’un de nos chercheurs associés Maxence Brischoux, qui est paru à l’été 2023 aux Presses Universitaires de France : « Géopolitique des Mers ». C’est un livre passionnant qui donne une introduction et qui pourra servir de trame à nos travaux lors de la formation de l’A2M.

Merci à vous.

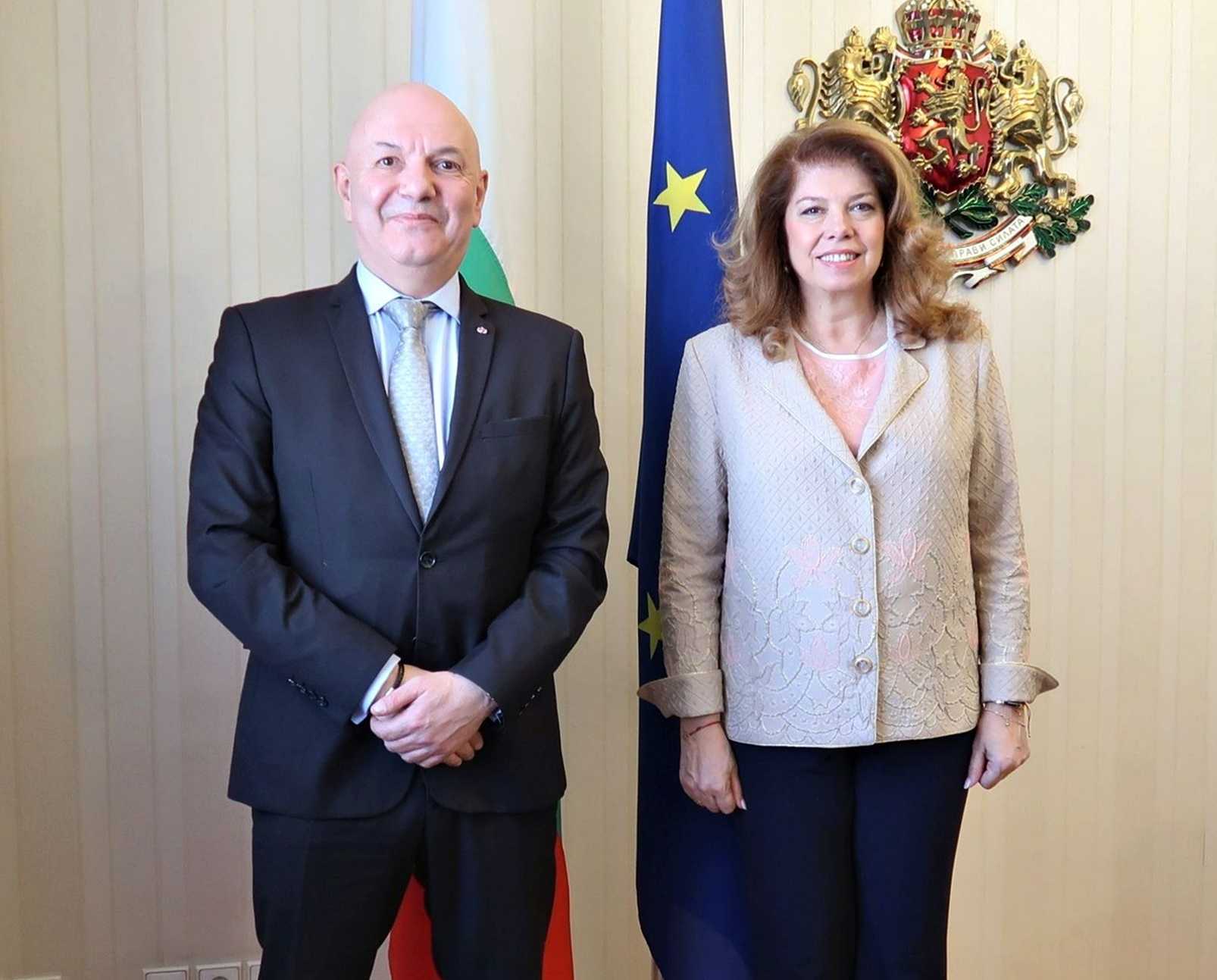

Entretien entre Laurent Anselmi et Son Excellence Iliana Iotova, Vice-Présidente de Bulgarie

À l’occasion de son déplacement à Sofia (Bulgarie) à l’invitation de l’EFSAM, Laurent Anselmi a été reçu à la Présidence de la République bulgare par Son Excellence Mme Iliana Iotova, Vice-Présidente. Lors de cet entretien, Mme Iotova a rappelé l’engagement durable de la Bulgarie dans le sein de la communauté des nations ayant le français […]

Propos de Laurent Anselmi recueillis par TV Monaco dans le cadre d’une opération d’observation des mammifères marins (09/09/2024)

À l’invitation de Pierre Weill, past président du Rotary Club de Monaco, Laurent Anselmi a récemment pris part, sous l’égide de la Fédération Monégasque de Pêches Sportives (F.M.P.S.) à une opération d’observation des mammifères marins ainsi que de marquage des thons rouges pratiquée dans le sanctuaire Pelagos jusqu’au large du Cap Corse. À cette occasion, […]

L’Académie de la Mer de Monaco et Laurent Anselmi dans le magazine « In Corsica »

L’Académie de la Mer de Monaco (A2M) est ravie d’être à l’honneur dans un article publié dans le magazine hebdomadaire « In Corsica », une revue d’actualité qui met en avant les acteurs du développement économique, culturel et artistique venus de Corse. Notre Président Laurent Anselmi leur a accordé un entretien au cours duquel il s’exprime sur […]